ポリエステル100%の服は「軽い」「シワになりにくい」「乾きやすい」といった特徴から、日常的にとても便利な素材です。

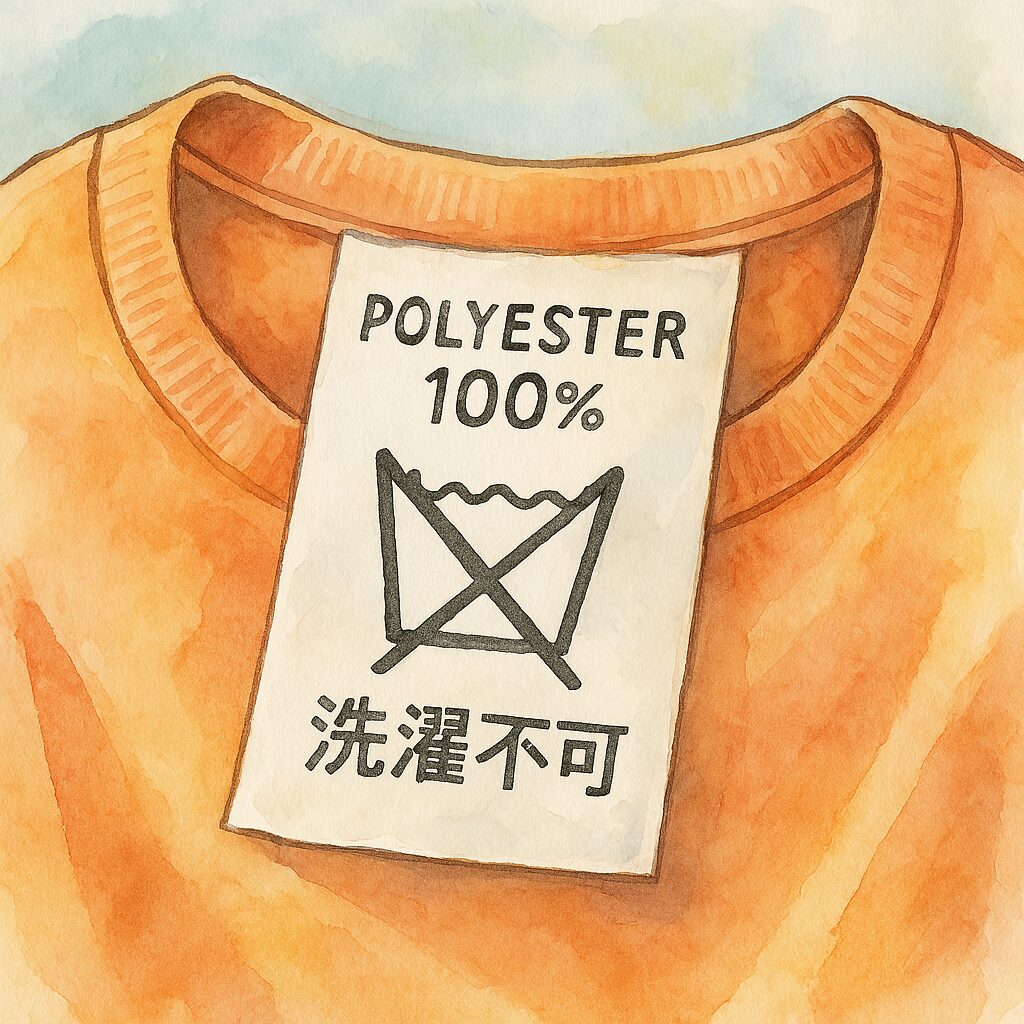

ところが、タグに「洗濯不可」「ドライクリーニング推奨」などと表示されていると、どう扱っていいのか迷ってしまいますよね。

本記事では、ポリエステル100%なのに「洗濯不可」な理由と、家庭で安全に洗う方法をプロ目線で詳しく解説します。さらに、よくある失敗例や長持ちさせるためのコツ、環境にやさしい洗濯方法まで幅広く網羅!

🧼 ポリエステル100%なのに洗濯不可?その理由とは

装飾や加工の影響で洗えないケース

「ポリエステルは丈夫で洗えるはず」と思って購入したのに、タグには「洗濯不可」の表示。そんなとき、「どうして?」と戸惑ったご経験はありませんか?

実は、この表示には素材の特性以外の重要な理由が隠れていることがあるのです。

まず知っておきたいのは、ポリエステルという素材そのものは水に強く、乾きやすい性質を持っています。しかし、装飾や加工が施されている製品では話が別になります。

ビーズ・スパンコール・レース・刺繍などがついている衣類は、洗濯機の中で他の服とこすれたり、水流で外れてしまったりするリスクが高いため、洗濯不可の表示がされることがよくあります。

また、見た目ではわかりにくい特殊加工(プリーツ・立体構造・エンボス加工など)が施されている製品も要注意です。これらは洗うことで形が崩れやすく、一度崩れてしまうと元の形状には戻せないことがほとんどです。

たとえば、プリーツスカートを水洗いしてしまい、アイロンをかけてもヒダが戻らなかった、というトラブルはよくあります。

さらに、撥水・防水加工がされたアウターやシワ加工がデザインの一部になっているブラウスも、普通の洗濯では加工が取れてしまう可能性があります。

このような製品は、見た目が変わらないようにドライクリーニングが推奨されるのです。

このように、ポリエステル100%でも「見た目や構造を守るため」に洗濯不可と表示されていることが多くあります。購入時には、素材表示だけでなく、装飾や加工の有無もチェックすることをおすすめします。

日常で気をつけるポイントとしては、気になる装飾がある場合は、できる限り洗濯頻度を減らし、着用後はブラシや消臭スプレーでケアするのが長持ちの秘訣です。

洗濯しないと清潔を保てないと思いがちですが、日々のちょっとしたケアでも、見た目の美しさはキープできます。

「洗濯不可」表示の本当の意味

「洗濯不可」と書かれていると、「これは絶対に水に触れさせてはいけない」と思い込んでしまいがちですが、実際にはそこまで厳密な意味ではありません。

この表示は、衣類を守るための“注意喚起”としての役割が大きいのです。

まず理解しておきたいのは、洗濯表示は最も安全な取り扱い方法を示しているということです。

つまり、少しでもトラブルの可能性があるものは「洗濯不可」としておくことで、消費者が誤って扱わないようにしているのです。裏を返せば、適切な方法をとれば自宅でケアできる場合もあるということですね。

具体的には、洗濯不可とされる衣類の多くは、装飾が取れる・型崩れする・縮みが出やすい・色落ちの恐れがあるといったトラブルを想定して表示されています。

メーカーとしては、誰がどう扱っても問題が起きないように設定しているので、多少厳しめに表示する傾向があるのです。

また、「洗濯不可」にはいくつかの段階や種類があります。よく見かける桶にバツ印のマークは「水を使った家庭洗濯ができない」という意味であり、ドライクリーニングが可能なケースも少なくありません。

ですので、すぐに諦める必要はありません。

実際、クリーニング店でも「この服なら家庭で手洗いもできますよ」とアドバイスをもらえることもあります。判断が難しいときは、プロに相談するのが最も安全で確実です。

洗濯不可表示に惑わされないためには、「本当に水に弱いのか」「加工や素材が特殊なのか」「手洗いなら大丈夫なのか」を丁寧に見極めることが大切です。

その上で、汚れの程度や着用頻度に合わせて、洗うかどうかを判断する柔軟さも求められます。

大切な服を長く着るためには、表示の意味を正しく理解し、衣類の特性に合わせたケア方法を選ぶことがポイントです。洗濯不可=何もできない、ではありません。

むしろ、表示の裏にある意図を知ることが、衣類とより良く付き合う第一歩になると考えています。

洗濯前に確認すべき3つのチェックリスト

洗濯表示マークの確認方法

衣類を洗う前にまず確認したいのが洗濯表示マークです。これを見落としてしまうと、せっかくのお気に入りの服が縮んだり、色落ちしたりして台無しになってしまうこともあります。

とはいえ、「どこを見ればいいの?」「マークの意味がわからない…」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。

まずは、洗濯表示が記載されているタグの位置を確認してみましょう。多くの衣類では、襟元の裏側や脇の内側に縫い込まれているタグに表示されています。

このタグには、素材の種類と一緒に国際的に定められた洗濯マークが並んでいます。

例えば、水の入った「桶」のマークは水洗いの可否を表し、桶にバツがついていれば家庭での水洗い禁止です。

丸いマークはドライクリーニング、四角は乾燥方法、三角は漂白剤の使用可否、アイロンの形はアイロンがけの可否と温度の目安を示しています。

ここで大切なのは、一つのマークだけを見るのではなく、全体をセットで確認することです。

たとえば水洗いはOKでも乾燥機はNGといったケースもあるため、「洗って大丈夫か」だけでなく、「どう扱うべきか」まで読み取ることが大切です。

マークの意味が難しい場合は、消費者庁やクリーニング業者のサイトにある一覧表を活用すると安心です。スマホでタグを撮影しておけば、外出先でも確認できますよ。

洗濯表示は、衣類を美しく長持ちさせるための大切なサインです。特に、ポリエステルやレーヨンなどの化学繊維は、加工の違いで取り扱いが大きく変わることがあります。

マークを正しく理解することで、「うっかり失敗」を防ぎ、衣類の風合いや形を守ることができます。

色落ちテストのやり方

初めて洗う服を前に、「これ、色落ちしないかな?」と不安になることはありませんか?特に濃い色や、外国製の衣類、特殊な加工がされたものは、実際に洗ってみたら他の服に色移りしてしまった…というケースもよくあるんです。

そんなときに役立つのが、色落ちテストです。実はとても簡単にできるうえに、事前に確認しておけば洗濯によるトラブルをぐっと減らすことができます。

まず、準備するものは白い布またはティッシュ、水、そして洗剤(できれば使用予定のもの)です。テストしたい衣類の目立たない部分(裾の内側や裏地など)に、洗剤を含ませた水を少量つけてください。

そのあと、白い布かティッシュで軽くトントンと押さえてみましょう。このとき、布に色が移っていたら色落ちの可能性が高いと判断できます。

特に赤、黒、ネイビーなどの濃色は、他の服に移りやすいので注意が必要です。

もし色落ちが確認された場合は、最初の数回は単独で手洗いするか、ネットに入れて水温を下げ、短時間で洗うようにしてください。また、洗剤も中性のものを選ぶと、色落ちを抑えることができます。

このように、色落ちテストはちょっとした手間ですが、洗濯トラブルを未然に防ぐためにはとても有効な方法です。お気に入りの衣類を長く愛用するためにも、ぜひ取り入れていただけたらと思います。

特にお子様の学校用品やイベント用の衣類、ギフトでいただいた大切な服などは、最初の一手間が安心につながります。

色移りしてしまった服は元に戻すのが大変ですので、テストで確認してから洗濯をスタートするのがおすすめです。

汚れの種類と事前処理のコツ

洗濯の効果を高めるために欠かせないのが、汚れの種類に応じた事前処理です。

何気なくそのまま洗濯機に入れてしまうと、落とせるはずの汚れが繊維に残ってしまったり、逆に生地を傷める原因になったりすることがあります。

まず大切なのは、汚れの「性質」を見極めることです。実際の衣類の汚れは、大きく分けて次のようなタイプがあります。

- 水溶性の汚れ(汗・ジュース・コーヒーなど)

これらは水に溶けやすい汚れで、比較的落ちやすいですが、放置すると酸化して落ちにくくなるため、早めの対処がカギです。 - 油性の汚れ(皮脂・化粧品・ドレッシングなど)

水だけでは落ちにくく、中性または油分を分解できる洗剤を使う必要があります。特に襟元や袖口に残りやすく、ニオイの原因にもなります。 - タンパク質系の汚れ(血液・ミルク・卵など)

熱で固まりやすいため、ぬるま湯やお湯ではなく冷水での処理が基本です。先に温めてしまうと、繊維に定着してしまうので要注意です。 - 色素系の汚れ(カレー・ケチャップ・インクなど)

色が濃く残りやすいため、**専用のシミ抜き剤や漂白剤(色柄用)**が有効です。ただし素材によってはダメージを受けやすいため、目立たない部分でのテストが必須です。

それでは、汚れ別におすすめの事前処理のコツをご紹介します。

汗や皮脂汚れには「部分洗い」

襟や脇の汗ジミ、皮脂の黒ずみには、中性洗剤を少量塗布して5〜10分放置するのが効果的です。その後、軽く指でなじませてから洗濯してください。洗剤は泡立てず、直接塗るだけでOKです。

食べこぼしには「たたき出し」

カレーやソースのような濃い汚れには、乾いたティッシュなどで押さえて余分な汚れを取り除くことが第一歩です。

次に、ぬるま湯で湿らせた布で汚れを内側から外へとたたくように拭き取ると、色素が広がるのを防げます。

血液汚れには「冷水でのたんぱく質処理」

血液は時間が経つと固まりやすくなりますので、早い段階で冷水で押し洗いしてください。それでも落ちにくい場合は、酸素系漂白剤をぬるま湯に溶かして漬け置きするのが有効です。

化粧品やファンデーションには「油落とし洗剤」

メイク類の油分は、普通の洗剤ではなかなか落ちません。クレンジングオイルや油分対応の衣類用シミ抜き剤を使用し、コットンなどで優しくたたき落とすようにケアします。

いずれの場合も、最初に目立たない場所で試すことが大切です。そして、処理後すぐに乾燥させるのではなく、できるだけ早く本洗いに移るようにしましょう。

また、洗濯前に洗濯ネットを使うことで、繊細な衣類への摩擦ダメージを抑えることもポイントです。特にポリエステルやレーヨンなどは、傷みやすいため注意が必要です。

汚れの性質に合わせた事前処理を行うだけで、洗濯結果がぐっと良くなります。「ただ洗う」から「ひと手間かけてケアする」という意識に変えていくことで、大切な衣類を長持ちさせることができますよ。

洗濯機でポリエステルを洗う正しい方法

洗濯コースと水温の設定

ポリエステル製品を洗うとき、洗濯コースと水温の選び方を少し工夫するだけで、仕上がりに大きな違いが出ます。特に「洗濯不可」と表示されているアイテムに対しては、慎重な設定が衣類を守るカギになります。

まず洗濯コースについてですが、家庭用洗濯機には「おしゃれ着コース」や「ドライコース」と呼ばれる、衣類に優しい洗浄プログラムがあります。

これらのコースは水流が非常に弱く、脱水時間も短めに設定されているため、型崩れや摩擦によるダメージを抑える効果があります。

特に、プリーツ加工や立体的なデザインがされたポリエステル製品は、強い水流で洗うと型が崩れやすくなります。こうしたデリケートな衣類には必ず「ドライコース」や「手洗いコース」を選ぶようにしましょう。

水温についても非常に重要なポイントです。ポリエステルは熱に弱い一面があり、高温で洗うと縮みやシワ、加工の劣化につながるリスクがあります。

そのため、30℃以下のぬるま湯が最適です。特別に汚れがひどい場合でも、40℃を超える水温は避けた方が無難です。

ここでよくある誤解ですが、「汚れがよく落ちるから熱いお湯で洗えばいい」と思われがちです。ただし、これはポリエステルにとっては逆効果になることもあります。

汚れが落ちやすくなるどころか、繊維が収縮したり表面がテカってしまったりすることがあるため要注意です。

また、脱水の時間も短めに設定するのがポイントです。10〜20秒ほどでも十分に水気は切れますし、これだけでもシワの防止になります。

このように、ポリエステルを傷めず、長く美しい状態を保つためには「やさしい洗い方」と「低温」が基本です。洗濯表示をチェックしたうえで、衣類ごとに最適な設定を選ぶように心がけましょう。

おすすめの中性洗剤&NG洗剤

デリケートな衣類をケアするうえで、どの洗剤を使うかは非常に重要です。特にポリエステル100%など、化学繊維の製品には中性洗剤の使用が推奨される場面が多くあります。

中性洗剤の特長は、繊維に与えるダメージが少ないことです。アルカリ性の洗剤に比べて洗浄力はやや穏やかですが、色あせや生地のごわつきを防ぎながら、やさしく汚れを落とせるのが大きな魅力です。

市販の中性洗剤で特に人気があるのは、「アクロン(ライオン)」や「エマール(花王)」です。

これらは「おしゃれ着用」として販売されており、ポリエステルやレーヨンなどの素材にも相性が良く、静電気防止成分や柔軟効果があるタイプもあります。

一方で、避けたい洗剤の代表格が「弱アルカリ性洗剤」や「漂白剤入りの一般洗剤」です。

たとえば「アタック」や「トップ」などの通常の液体洗剤・粉末洗剤は、確かに洗浄力は強いのですが、プリーツやエンボス加工などのデザインを壊してしまう恐れがあります。

また、「ウールマーク」や「シルク専用」と書かれている製品の中には、洗浄力が弱すぎて皮脂汚れや汗を落としきれないこともあるため、状況に応じて選ぶ必要があります。

洗剤選びで迷ったときは、まず「中性」かどうかをパッケージで確認することがポイントです。そして、使う前には一度洗剤をよく振って均一にしてから使用することで、ムラなく洗い上げることができます。

また、香料が強い洗剤はポリエステルにニオイが残りやすいため、無香料や微香タイプを選ぶとより快適に仕上がります。

このように、ポリエステル製品の洗濯では「洗剤選び=生地の寿命を左右する」といっても過言ではありません。お気に入りの服を長持ちさせるためにも、正しい洗剤を選んでやさしくケアしてあげてください。

柔軟剤で静電気を防ぐコツ

衣類を洗濯したあと、「パチッ」と不快な静電気が発生して困ったことはありませんか?特に乾燥する季節や化学繊維が多いポリエステルの服は、静電気が発生しやすくなります。

そんなときに頼れるのが柔軟剤です。使い方を少し工夫するだけで、静電気をしっかり防ぐことができますよ。

まず知っておきたいのは、柔軟剤には静電気を抑える成分が含まれているということです。これによって繊維の摩擦を減らし、衣類同士がこすれ合って静電気が起きるのを防いでくれます。

つまり、柔軟剤はただ香りをつけたりふんわり仕上げたりするだけでなく、実は“静電気防止アイテム”としても優秀なのです。

では、効果的に使うにはどうしたらいいか?一番大切なのは適量を守ることです。入れすぎるとベタついたり、逆にほこりを吸いやすくなったりしてしまいます。

洗濯機の「柔軟剤投入口」に指定された量を正しく入れることが、まず第一のポイントです。

また、衣類の素材によって静電気の発生しやすさは異なります。たとえば、ポリエステルとナイロンなど、乾きやすい素材どうしを一緒に洗うと、静電気が特に起きやすくなります。

こうした組み合わせで洗濯する際は、柔軟剤の使用を必ずセットにすることをおすすめします。

もう一つのコツは、自然乾燥をうまく取り入れることです。乾燥機を使うと衣類がカラカラに乾き過ぎて静電気が強まりやすくなります。

できれば風通しのよい場所で陰干しすることで、柔軟剤の静電気防止効果を持続させることができます。

さらに、柔軟剤の香りが苦手な方は、無香料タイプや植物由来成分の柔軟剤を選ぶと安心です。

最近では肌に優しく、赤ちゃんの衣類にも使える製品も増えているので、ご家庭のスタイルに合ったものを探してみてくださいね。

そしてもう一つ意外と知られていない方法ですが、柔軟剤を使った“静電気防止スプレー”を自作するのもおすすめです。

柔軟剤を水で薄めてスプレーボトルに入れれば、外出前に衣類にシュッとひと吹きするだけで、日中のパチパチも防げます。

このように、柔軟剤は上手に使えば静電気の悩みを軽減し、衣類を快適に保つ心強い味方になります。毎日の洗濯に取り入れて、ふんわりとした着心地とともに、静電気のストレスもなくしていきましょう。

洗濯不可の服は手洗いがベスト!手順を解説

優しく押し洗いする方法

大切な衣類を長くきれいに保ちたいとき、「押し洗い」という洗い方はとても効果的です。特に、洗濯機では傷みやすい素材や装飾がある服には、押し洗いが最適とされています。

押し洗いとは、衣類を手のひらで軽く押して洗う方法のことです。衣類同士をこすり合わせたり、ねじったりすることなく洗えるため、摩擦や変形のリスクを最小限に抑えることができます。

レーヨンやシルク、プリーツ加工された服など、デリケートな素材には欠かせない洗い方です。

やり方はとてもシンプルです。まず、30℃以下のぬるま湯を洗面器や洗濯桶に張り、中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を適量入れてよく溶かします。

そこに衣類をそっと沈め、両手のひらで軽く押して離す動作を繰り返します。このとき、強く押しすぎると生地に負担がかかるので、空気を抜くようなイメージでやさしく行うのがコツです。

汚れがひどい部分があるときは、洗剤液に湿らせたタオルで軽く叩くようにケアすると部分洗いが可能です。ただし、こすってしまうと繊維が毛羽立つ原因になるため、あくまで叩くように優しくが基本です。

押し洗いが終わったら、きれいな水に入れ替えて泡がなくなるまで丁寧にすすぎます。泡残りがあると、乾いたときにゴワつきや臭いの原因になることもあるので、ここはしっかり行いたいところです。

ちなみに、濃色の衣類や装飾がついたものは単独で洗うか、目立たない部分で色落ちテストを行うと安心です。

押し洗いは時間も手間もかかりますが、素材を美しく保つためにはとても有効な方法です。特別なお洋服には、ぜひ取り入れてみてくださいね。

タオルドライ&脱水のコツ

押し洗いを終えたあと、次に気をつけたいのが水分をどうやって取り除くかです。間違った脱水方法は、せっかく丁寧に洗った衣類を型崩れさせたり、生地を傷めたりする原因になります。

ここでは、自宅でできる安全なタオルドライと脱水の方法をご紹介します。

まず、衣類をすすぎ終えたら、強く絞らずにそっと持ち上げて水を切ります。そして、バスタオルで衣類を包み、軽く押すようにして水分を吸い取ります。

これが「タオルドライ」と呼ばれる方法です。厚手のバスタオルを使えば、力をかけなくても十分な水分が取れるので、生地にやさしく、特にニットやシルクなどのデリケート素材に向いています。

このときも、絶対にねじらないことが重要です。ねじると繊維が傷んだり、元の形に戻らなくなることがあります。特にプリーツ加工や立体的な形状がある衣類では型崩れの原因になりますのでご注意ください。

タオルドライのあとは、洗濯ネットに入れて洗濯機で10〜15秒だけ軽く脱水する方法もあります。脱水時間を長くするとシワや縮みが発生しやすいため、時間はごく短めにするのがポイントです。

可能であれば、「ソフト脱水」や「おしゃれ着コース」など、やさしい脱水機能を活用すると安心です。

また、脱水後はすぐに干すことが大切です。湿った状態で放置すると、雑菌が繁殖して臭いやシミの原因になります。干す前には、衣類の形を整える「形状記憶」も忘れずに行いましょう。

ハンガー干しが難しいものは、平干し用のネットなどを使うと型崩れを防げます。

このように、タオルドライと短時間脱水をうまく組み合わせることで、お気に入りの衣類をより美しく、長く着られる状態に保つことができます。

洗濯の最後の仕上げまで丁寧に行うことが、日々のケアの質をグッと上げてくれますよ。

干し方の注意点(陰干し・平干し)

洗濯後の干し方ひとつで、衣類のコンディションが大きく変わることがあります。特に「水洗い不可」や「デリケート素材」と表示された服の場合、正しい干し方が生地の劣化を防ぐカギになります。

まず覚えておきたいのは、直射日光は避けることです。強い日差しは、色あせや繊維の硬化の原因になります。

とくにシルクやウール、ポリエステルの光沢素材は、光によって表面の風合いが変化してしまうこともあるため要注意です。室内でも風通しの良い場所を選び、カーテン越しの自然光や日陰での陰干しを基本にしましょう。

次に、「平干し」が適している衣類についてご紹介します。ニットやレーヨン、プリーツ加工されたスカートなど、重力で伸びやすい素材や形状が決まっているものは、必ず平干しがおすすめです。

吊るして干すと、生地の重みで型崩れや伸びが起こりやすくなります。

平干しのやり方としては、通気性の良い平干し用ネットを使い、衣類を広げて自然な形に整えることが大切です。このとき、しわやたるみを手で軽くならしておくと、乾いたときに整った状態を保ちやすくなります。

また、裏返しで干すこともひとつの工夫です。表面の色あせやテカリを防ぐことができますし、空気の通りも良くなり、内側にたまった湿気も効率よく逃がすことができます。

こうして見ると、干し方は単なる「乾かす工程」ではなく、衣類を長持ちさせる重要なステップだとわかりますね。ちょっとした手間で、着心地も見た目もぐっと良くなるので、ぜひ意識してみてください。

洗濯後の乾燥と保管でやってはいけない

洗濯が終わっても、気を抜いてはいけないのが「乾燥」と「保管」の工程です。ここでのちょっとした油断が、せっかく丁寧に洗った衣類を傷ませる原因になることもあります。

まず、乾燥機の使用には注意が必要です。特に洗濯表示に「水洗い不可」「ドライクリーニングのみ」と書かれている服には、高温の乾燥機は大敵です。

熱で繊維が収縮したり、装飾や加工が変形・剥離する恐れがあるため、乾燥機は使用せず、自然乾燥が基本とお考えください。

また、洗濯物を濡れたまま放置するのもNGです。脱水後に放置してしまうと、雑菌が繁殖して生乾き臭や黒ずみの原因になります。できるだけ早めに干し始めることが大切です。

乾いたあとの保管についても、いくつかの注意点があります。まず、クリーニングから戻った服にかかったビニールカバーは外すこと。

カバーの中に湿気がこもると、カビや黄ばみのリスクが高まります。収納前には数時間陰干しして、しっかりと風を通しておくことがポイントです。

また、ハンガー選びも意外と重要です。細いハンガーや針金ハンガーは、肩のラインが崩れやすくなるため、厚みがあって肩にフィットする形のものを選ぶと安心です。

ニットや形が崩れやすいアイテムは、畳んで保管するのがベターです。

収納スペースにも気を配りたいですね。ぎゅうぎゅうに詰め込むと通気性が悪くなり、衣類同士の摩擦や湿気がトラブルの原因になります。

定期的にクローゼットを開けて空気を入れ替えたり、除湿剤や防虫剤を適切に配置することで、清潔な保管環境が保てます。

日々の保管や乾燥に少し気を配るだけで、お気に入りの服がぐんと長持ちします。これまで何となくやっていた乾燥・収納方法、見直してみる価値は大いにありますよ。

洗濯後の乾燥と保管でやってはいけないこと

乾燥機を使う際の注意点

乾燥機は忙しい日常において、とても便利な家電です。ただし、使い方を誤ると衣類の寿命を縮めてしまうこともあるため注意が必要です。

特に「洗濯不可」や「ドライクリーニングのみ」の表示がある衣類には、基本的に乾燥機の使用は避けたほうが安全です。

まず一番大切なのは、洗濯表示を必ず確認することです。タグに乾燥機のマークが付いていない場合、もしくはバツ印がついている場合は、高温によって縮みや型崩れが起こる可能性があるため使用を控えるべきです。

ウール、シルク、レーヨンなどの繊細な素材や、ポリエステルでもプリーツ加工や特殊な染色が施されているものは特に注意が必要です。

また、装飾品のある衣類や熱に弱い接着剤を使った製品は、乾燥機の熱で変形・剥離が起こることがあります。見た目は丈夫そうに見える服でも、内部の構造がデリケートな場合が多いため油断できません。

使うときは、低温乾燥モードを選ぶのが安心です。「デリケート」や「エアフワッサー」「送風」など、衣類にやさしいモードがあれば、そちらを選んでください。

過乾燥を防ぐために、完全に乾かすよりも7〜8割乾いた時点で取り出して自然乾燥に切り替えると、ダメージを減らすことができます。

それから、乾燥機に入れる前に洗濯ネットを活用するのも効果的な対策です。摩擦や絡まりを防ぐことで、布地の毛羽立ちや型崩れを防止できます。

乾燥機をうまく使えば、手間を減らしながらふんわりとした仕上がりになりますが、すべての衣類に適しているわけではありません。

便利さと引き換えに、服の状態を損なってしまっては本末転倒です。素材や構造をしっかり見極めて、使い方を工夫することが、洋服を長持ちさせるポイントになります。

型崩れを防ぐハンガーの選び方

お気に入りのジャケットやブラウスをクローゼットから出したとき、肩の部分が尖っていたり形が変わっていた経験はありませんか? それは、ハンガー選びが原因で起こる型崩れのサインかもしれません。

型崩れを防ぐには、まず衣類の形や素材に合ったハンガーを使うことがとても大切です。特にポリエステルやウールなど形状を保ちたい素材は、適したハンガーを使うだけできれいなシルエットを保つことができます。

例えば、肩パッド入りのジャケットやコートには「厚みのある立体型ハンガー」が適しています。人の肩の形に近い丸みを持ったハンガーなら、長時間吊るしても肩のラインが自然な形で保たれやすいです。

一方、Tシャツやシャツ類には、すべり止め付きのスリムハンガーがおすすめです。肩が落ちにくく、型崩れを防ぎながら省スペースで収納できます。

また、素材によってハンガーの素材も選び分けると安心です。たとえば、木製ハンガーは通気性が良く、湿気対策にもなりますし、高級感もあります。

湿気のこもりやすいクローゼットでは、防虫効果のある杉やヒノキ素材のハンガーも効果的です。

それと、意外と忘れがちなのがサイズの確認です。肩幅に合っていないハンガーを使うと、肩部分に不自然な出っ張りができたり、逆に布が引っ張られてヨレてしまうことがあります。

できれば、ご自身の服の肩幅に合ったサイズのハンガーを数本揃えておくと安心です。

ハンガーは日々の収納の中であまり意識されない存在かもしれませんが、服の寿命を左右するほど重要な役割を担っています。クローゼットを見直すときは、ぜひハンガーにも目を向けてみてください。

お気に入りの服を長く美しい状態で着続けるための、ちょっとした投資としてとても価値がありますよ。

湿気対策と保管方法

お気に入りの服を長く大切に着続けるためには、洗濯やクリーニングと同じくらい「保管のしかた」も重要なポイントになります。

特に日本のように湿度が高い地域では、湿気によるカビやニオイ、黄ばみのリスクが非常に高くなるため、しっかりと対策をしておく必要があります。

まずはじめに見直したいのが、クローゼットや収納場所の通気性です。長期間締めきったままにしておくと、湿気がこもってしまい、カビや虫の発生原因になります。

週に一度は扉を開けて風を通すこと、季節の変わり目には全体を整理して空気の入れ替えをすることが大切です。押し入れやクローゼットの中に除湿剤や備長炭、シリカゲルを置くのも手軽な対策になります。

次に意識したいのが、収納前のひと手間です。着用した衣類は見た目に汚れがなくても、汗や皮脂、湿気が残っていることがあります。

これらが残ったまま保管されると、黄ばみやカビの原因になるだけでなく、次に着るときに嫌なニオイがすることも。収納する前には、陰干しや風通しの良い場所で数時間ほど自然乾燥させてからしまうようにしましょう。

収納方法としておすすめなのは、通気性のよい布製のカバーや不織布ケースの活用です。ビニールカバーは湿気がこもりやすく、長期保管には向いていません。

高価な衣類やお気に入りのアイテムほど、呼吸のできるカバーで包んで湿気を逃がす工夫をすると安心です。

さらに、収納の詰め込みすぎにも注意が必要です。ぎゅうぎゅうに詰め込んだクローゼットでは空気が流れず、湿気がたまりやすくなります。

ハンガー同士の間に手のひら一枚分の隙間を意識することで、服にも空気にもやさしい環境が整います。

なお、衣替えのタイミングでは、一度すべての衣類を出して乾拭き・掃除をしてから収納し直すことを習慣にすると、ホコリや湿気、虫害のリスクをぐっと下げることができます。

このように、ちょっとした心がけと準備で、湿気によるトラブルは未然に防げます。せっかくのおしゃれな服も、収納状態が悪ければ着られなくなってしまうこともあります。

日頃から「風通しの良さ」「余白」「乾燥」を意識して保管することが、お洋服と長く心地よく付き合う秘訣です。

環境にやさしいポリエステルの洗濯方法とは?

洗濯頻度の見直し

衣類の寿命や洗濯ダメージが気になる方にとって、「どのくらいの頻度で洗えばいいのか?」というのはとても大切なテーマです。毎回着たら必ず洗うべきかどうか、迷われたことはありませんか?

多くの方が「1回着たら洗濯」という習慣を持っていると思いますが、素材や使用状況によっては、それが逆に衣類の劣化を早めてしまう原因になることもあります。

特にポリエステルやウール、リネンなどは、毎回の洗濯によって繊維が傷んで風合いが損なわれることが多い素材です。

では、どのように洗濯の頻度を見直せばよいのでしょうか。

まずポイントになるのが、「どの程度の汗をかいたか」「着用時間の長さ」「屋外と室内の違い」です。

例えば、短時間の外出や空調の効いた室内での着用であれば、軽くブラッシングして風通しの良い場所で陰干しするだけでも十分清潔を保てます。

特に上着やセーターなどのアウター類は、毎回の洗濯は不要なケースがほとんどです。

一方、インナーや肌着、タオルなどは肌に直接触れる機会が多く、汗や皮脂がつきやすいため、清潔を保つためにも毎回の洗濯が基本となります。

このように、「洗うべき衣類」と「こまめなケアでOKな衣類」を分けて考えることで、洗濯の手間や水道代、衣類への負担を大幅に減らすことができます。

さらに、洗濯頻度を見直すことは環境への配慮にもつながります。水の使用量や電力の節約はもちろん、衣類を長持ちさせることで廃棄量の削減にも貢献できます。

毎日の洗濯を「習慣」だけでなく、「目的に合わせた選択」に変えていくことで、衣類にも環境にもやさしい暮らしが実現できますよ。

マイクロプラスチックを防ぐ洗濯ネット

最近、環境問題として注目を集めているのが「マイクロプラスチックの流出」です。なかでも見過ごされがちなのが、私たちの衣類から出る繊維くずが原因のひとつであるという点です。

特にポリエステルやナイロンなどの合成繊維の服を洗濯するたびに、目に見えないほど細かい繊維が排水とともに流れ出て、最終的には海洋汚染の一因となっています。

こうした背景から注目されているのが、「マイクロプラスチックをキャッチする専用の洗濯ネット」です。

この洗濯ネットの特徴は、通常のネットよりも目が細かく設計されているため、繊維の抜け落ちをしっかりとキャッチしてくれること。

服が摩擦で傷むのを防ぎながら、環境への負担も減らせるという、まさに一石二鳥のアイテムです。

たとえば、ドイツ発の「グッピー・フレンド(Guppyfriend)」という製品は、世界中の環境保護団体から高く評価されており、洗濯中に発生するマイクロファイバーの約90%をキャッチできるとも言われています。

使い方はとても簡単で、いつものように洗濯物をネットに入れて洗濯機に入れるだけ。ただし、ネット自体が目詰まりしてしまうと効果が落ちるため、こまめな掃除も忘れずに行いましょう。

また、こうしたネットを使うことは、家庭でできるエコ対策の一つとして、子どもへの環境教育にも役立ちます。

「毎日の洗濯で海のきれいさを守れる」という実感は、暮らしの中で大きな意識の変化につながっていきます。

洗濯ネットを選ぶときは、素材へのやさしさ・マイクロプラスチックの捕集力・耐久性のバランスを見て選ぶと失敗しにくいです。

お気に入りの服を守るだけでなく、未来の環境を守る行動にもつながる洗濯ネット。ぜひ取り入れてみてくださいね。

エコ設定・すすぎ回数の最適化

洗濯機の設定を見直すだけで、衣類のダメージを抑えながら、水道代や電気代の節約までできることをご存じでしょうか?

特に「エコ設定」や「すすぎ回数」は、見逃しがちなポイントですが、環境にもお財布にもやさしい選択肢として注目されています。

まず「エコ設定」についてですが、これは各メーカーが水量や電力量を最小限に抑えつつ、ある程度の洗浄力を確保するモードとして搭載していることが多いです。

例えば、洗剤の泡立ちを利用して汚れを浮かせるタイプのエコモードでは、標準コースよりも水の使用量が少なく、電気代も控えめになります。

ただし、エコモードにも注意点があります。たとえば、大量の汗や皮脂汚れが付着した衣類や、部活後のユニフォームなどは、エコ設定だけでは汚れが落ち切らないことがあるのです。このような場合は、プレ洗いや部分洗いを組み合わせることで、仕上がりを損なわずにエコ洗濯が可能になります。

次に「すすぎ回数」についてですが、これは洗剤の種類に合わせて最適化することが大切です。たとえば、一般的な合成洗剤を使う場合は2回以上のすすぎが推奨されることが多いです。

これは、洗剤に含まれる界面活性剤が衣類に残ると、肌荒れや嫌な臭いの原因になるからです。

一方で、すすぎ1回でOKと記載されている“すすぎ1回型洗剤”を使用しているなら、すすぎ回数を減らすことで水の節約が可能です。時間も短縮できるため、忙しい朝の時短アイテムとしても重宝されます。

エコ設定とすすぎのバランスを取るためにおすすめなのは、「普段着・軽い汚れのものにはエコ設定+すすぎ1回」「汚れが気になるものには標準設定+すすぎ2回以上」といったように、衣類の状態や使用した洗剤に応じて設定を使い分けることです。

また、最新の洗濯機では「自動で洗剤量やすすぎ回数を調整してくれる」賢い機能も搭載されているものがあります。もし買い替えのタイミングがあれば、こうしたモデルを選ぶことで、毎日の洗濯がよりスマートで快適になるでしょう。

洗濯はただの家事ではなく、ちょっとした工夫で「節約」と「衣類ケア」を両立できるテクニックです。エコ設定やすすぎ回数の最適化は、その第一歩としてすぐに実践できる方法ですので、ぜひ今日から見直してみてください。

よくある質問(FAQ)

ポリエステル100%は本当に洗えないの?

ポリエステル100%と聞くと、「丈夫で洗濯に強い」というイメージをお持ちの方が多いと思います。たしかに、ポリエステル自体は水に強く、シワにもなりにくい便利な素材です。

それにもかかわらず、タグに「洗濯不可」「ドライクリーニングのみ」と表示されていることがあるのはなぜなのでしょうか?

実は、「ポリエステル=すべて洗える」というわけではありません。洗濯表示に「洗えない」とある場合は、素材そのものではなく、衣類全体の構造や加工、装飾に理由があることがほとんどです。

たとえば、プリーツやエンボスといった加工が施されている場合、水洗いによって形が崩れてしまうことがあります。

また、ビーズやスパンコールなどの繊細な装飾がついていると、洗濯機の摩擦や水流で取れてしまうリスクも。さらに、芯材や裏地に使われている素材が水に弱いケースもあり、表面はポリエステルでも全体としては水洗いが難しい、という判断がされているのです。

このように考えると、「ポリエステル100%なのに洗えない」というよりは、**「ポリエステル100%でも、構造的に水洗いが向いていないアイテムがある」**というのが正しい理解と言えるでしょう。

とはいえ、汚れが気になったとき、すぐにクリーニングに出すのも大変ですよね。そんなときは、目立たない部分で色落ちテストをしたうえで、やさしく手洗いする方法もあります。

ただし、これはあくまで自己責任になりますので、高価な服やお気に入りの1着であれば、専門のクリーニングを検討するのが安心です。

普段の洗濯でも、タグの表示に目を通す習慣をつけておくと、衣類の寿命を延ばすことができます。「洗えないから不便」ではなく、「どうして洗えないのか」に目を向けて、上手なお手入れ方法を選んでいけるといいですね。

乾燥機NGの理由は?

乾燥機は便利ですが、すべての衣類に使えるわけではないことをご存じでしょうか。特に「乾燥機NG」と表示されている衣類には、しっかりとした理由があるんです。

まず、最も多いのが熱による「縮み」や「型崩れ」です。ポリエステルやナイロンなどの化学繊維は熱に弱く、高温で乾燥すると繊維が変形してしまうことがあります。

特に撥水加工やプリーツ加工がされているものは、乾燥機の熱によってその加工が取れてしまう可能性もあります。

また、ジャケットやコートなどの構造的に厚みのあるアイテムは、芯材が入っていることが多く、乾燥機で型崩れを起こしやすいのが特徴です。

とくに肩のラインや襟の立ち上がりなど、フォルムを保つのが大事な衣類ほど、乾燥機にかけてしまうとシルエットが崩れてしまうリスクが高まります。

さらに、装飾のある衣類は要注意です。ビーズやラインストーン、レースなどがついた衣類は、乾燥中の回転や摩擦で傷んだり、外れたりすることがあります。

一見しっかり縫い付けられているように見えても、乾燥機の中では予想以上のダメージを受ける可能性があるんです。

では、乾燥機がNGの衣類はどうすればよいのでしょうか。おすすめは、タオルドライで水分を軽く取ったあと、風通しのよい場所で陰干しすることです。

平干しが推奨されている場合は、型崩れを防ぐためにもハンガーは避けて、平らな場所に干しましょう。また、乾燥に時間がかかるときは、サーキュレーターや扇風機を併用するだけでもぐっと早く乾きます。

「乾燥機OK」の表示がある衣類はラクですが、それ以外の衣類も、素材に合った乾かし方を選ぶことで、長く美しく保つことができます。

面倒に感じるかもしれませんが、たったひと手間でお気に入りの洋服が長持ちすると思えば、それだけの価値はあるのではないでしょうか。

洗濯ネットはなぜ必須?

衣類を長持ちさせるために欠かせないアイテムのひとつが洗濯ネットです。見た目にはただのメッシュ袋ですが、洗濯ネットの役割を理解すると、「使わないともったいない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

洗濯機の中では、水流と遠心力で衣類が激しく回転し、他の衣類とぶつかり合ったり、絡まったりしています。

この動きが汚れを落とす力にもなっているのですが、デリケートな素材や形を保ちたい服にとってはダメージの原因にもなります。

洗濯ネットを使うと、その衣類同士の摩擦や衝撃から生地や装飾をしっかり守ることができます。たとえば、レースや刺繍、シフォン素材、ニットなどはネットに入れるだけでほつれや毛羽立ちを防ぐ効果が高まります。

また、パーカーのフード紐が他の服に絡んでしまったり、下着のレースが引っかかって傷んだりするのも、ネットを使えば避けられます。

さらに、洗濯ネットは型崩れの防止にも役立ちます。とくに襟付きのシャツやプリーツスカートなどは、ネットに入れて洗えば本来の形をキープしやすくなります。

ファスナーがついた服も、開けっぱなしで洗ってしまうと他の衣類を傷つける恐れがありますが、ネットに入れることでそれも防げます。

ネット選びのポイントとしては、衣類の大きさに合ったサイズを使うこと。あまりにも大きすぎると中で動きすぎて意味がなく、小さすぎるとシワやヨレの原因になります。

また、衣類ごとにネットを分けて使うことも大切です。色移りを防ぎ、洗い残しも減らせるからです。

毎回ネットを使うのは少し手間かもしれませんが、大切な服を傷めずに長く着られるとしたら、それだけで十分価値のある工夫です。

洗濯の際には、「洗剤や水温と同じくらいネットも大事な要素」として意識していただけたらと思います。

少しの手間が、お気に入りの一着を守る大きな安心につながります。洗濯ネット、ぜひ今日から見直してみてくださいね。

ポリエステル100%の服は洗濯不可?表示の理由と正しい扱い方まとめ

- 装飾やプリーツ加工により洗濯不可表示になることがある

- 裏地や芯材に水に弱い素材が使われているケースも多い

- 「洗濯不可」表示は品質保持のためメーカーが安全側に立っている

- ドライクリーニング推奨の表示は必ずしも完全に洗えない意味ではない

- 洗濯表示マークは必ず確認し、無理に洗濯しないことが基本

- 色落ちテストで事前に安全性を確認できる

- 食べこぼしや皮脂汚れなどは部分洗いで対処可能

- デリケートなポリエステル製品には中性洗剤が適している

- 洗濯機使用時は弱水流+おしゃれ着コースが安心

- 静電気を防ぐためには柔軟剤の使用が効果的

- 手洗い時は押し洗いと短時間のすすぎがポイント

- 脱水はタオルドライか短時間のネット使用で行うべき

- 干すときは陰干しや平干しで型崩れを防ぐ

- 洗濯ネットは襟のヨレや静電気を軽減する実験結果がある

- クリーニングに出す際は装飾や加工内容を伝えると安心

🧪実験してみました:

自宅でポリエステル100%のブラウスを「ネットあり」と「ネットなし」で洗濯。

結果、ネットなしでは襟のヨレが強く出てしまいました。静電気もかなり発生😓

一方、ネット+柔軟剤を使った方はシワ・静電気ともにほぼゼロで快適でした!

👕使用したアイテム:

・ブラウス:ユニクロ・ポリエステル100%

・洗剤:アクロン

・柔軟剤:ソフラン プレミアム消臭

🌟ワンポイント知識:

ポリエステル素材は静電気を帯びやすいことが知られています。

花王の洗濯情報サイトによると、柔軟剤の使用で静電気抑制効果が期待できるそうです。

(出典:https://www.kao.co.jp/lifei/laundry/)

ひなたの感想

ひなたの感想私自身もポリエステル100%のワンピースを洗濯ネットに入れて洗っています。

以前、うっかり柔軟剤を入れ忘れたときは、静電気で脚に張り付いてしまい大変でした…😅

それ以降、必ず柔軟剤を使っています!